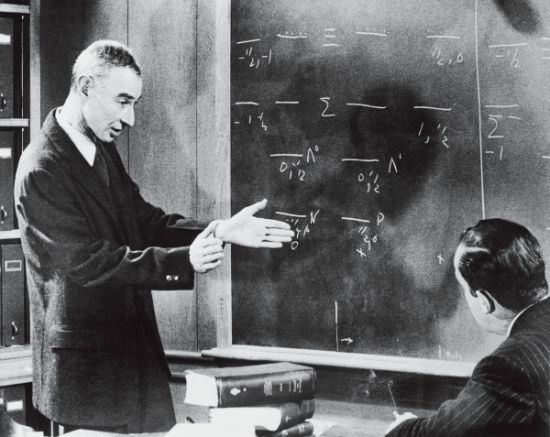

美国科学家罗伯特.奥本海默(左)正在向记者爱德华讲解他的黑洞理论(摄于1954年) 核心提示:正是因为一切物质甚至包括光线只要一进入黑洞的视界,就都无法再逃离,所以人类永远无法直接探测到黑洞的存在。

美国科学家罗伯特.奥本海默(左)正在向记者爱德华讲解他的黑洞理论(摄于1954年) 核心提示:正是因为一切物质甚至包括光线只要一进入黑洞的视界,就都无法再逃离,所以人类永远无法直接探测到黑洞的存在。17世纪的英国诗人安德鲁.马维尔(AndrewMarvell)写过一首情诗《致羞涩的情人》(ToHisCoyMistress),至今被认为是英文诗的佳作,它的韵律有如莎士比亚,音节柔美而又分明,一字一句读出来的字符仿佛打在人的心脏上。诗人劝他的情人珍惜恋爱时的美好时光,不要蹉跎:

如果我们的世界够大,时间够多,(Hadwebutworldenough,andtime,)

小姐,这样的羞怯就算不上罪过。(Thiscoyness,Lady,werenocrime。)

我们会坐下来,想想该上哪边(Wewouldsitdownandthinkwhichway)

去散步,度过我们漫漫的爱情天。(Towalkandpassourlonglove'sday。)

……

让我们把所有力气,所有(Letusrollallourstrengthandall)

甜蜜,滚成一个圆球,(Oursweetnessupintooneball,)

粗鲁狂猛地夺取我们的快感(Andtearourpleasureswithroughstrife)

冲破一扇扇人生的铁栅栏:(Thoroughtheirongatesoflife:)

这样,我们虽无法叫太阳(Thus,thoughwecannotmakeoursun)

驻足,却可使他奔跑向前(Standstill,yetwewillmakehimrun。)

这首情诗(陈黎译)并非只会让恋爱中的男女感慨,也容易让宇宙学家们产生联想。在我们的宇宙中,并非只有看上去浪漫的星河灿烂,主宰一切的质量与能量也会布下危险的黑色陷阱。宇宙中时间与空间成为一体而被质量和能量随意扭曲拖曳,到了极致就是遍布宇宙、安静却可以吞噬周围的一切、我们却永远都无法看到的黑洞。

黑洞并非什么神奇的天体,它遵循一切物理定律,它的形成机制也不难解释,就是无处不在的引力。当某些宇宙天体的生命走到尽头、自身的引力变得极端、开始压倒一切的时候,就有可能变成黑洞。正是因为一切物质甚至包括光线只要一进入黑洞的视界(EventHorizon),就都无法再逃离,所以人类永远无法直接探测到黑洞的存在,也是因为如此,黑洞也算得上是最“黑”的东西。从理论推导,到怀疑,到深信不疑,人类认识黑洞的历史算得上就是宇宙学发展的历史,黑洞也不断改变着人类的宇宙观。

在牛顿发现万有引力定律之后,早在18世纪,英国科学家约翰.米歇尔(JohnMichell)和法国数学家拉普拉斯(Pierre-SimonLaplace)就分别提出过设想:因为万有引力,可能存在一种足够小并且足够重的天体可以吸引周围的一切,甚至连光线都无法逃脱。只是这种设想在当时无法得到证实。在整个19世纪,这个设想并不受欢迎,因为在1801年,托马斯.扬通过双缝衍射实验无可争议地证明了光不是一种粒子而是一种波,当时人们认为波不会被引力所束缚,黑洞设想也就成了一种无稽之谈。直到95年前诞生了广义相对论,黑洞的存在才有了科学基础,也使人类研究和探索黑洞成为可能。

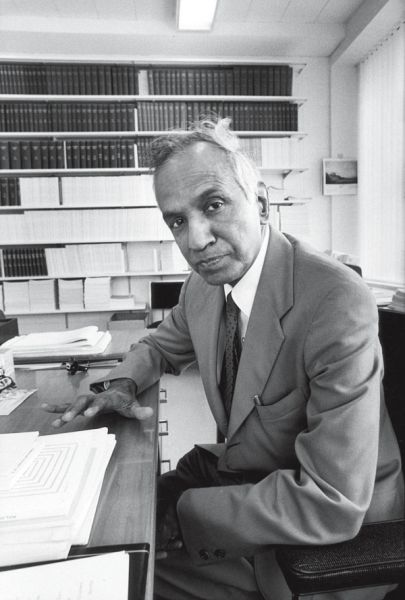

印度裔美国物理学家苏布拉马尼扬.钱德拉塞卡(SubrahmanyanChandrasekhar)1946年在芝加哥大学做题为《科学家》的演讲中,把自然科学分为基础科学和衍生科学两类,他认为就像发现原子结构,发现中子与电子都属于基础科学,而发现哈雷彗星和了解双星系统则属于衍生科学。衍生科学虽然没有揭示新的科学领域,却极大地拓展了人类对于自然和宇宙的认识,可以促进基础科学的发展。这位日后被朋友们习惯称为“钱德拉”的科学家,正是因为一生主要研究属于衍生科学领域的黑洞而被人们所铭记。从小就展示出非凡的科学研究天赋的钱德拉,在1930年乘坐“Pilsna号”轮船从印度前往英格兰,他打算在剑桥大学跟随物理学家拉尔夫.福勒(RalphFowler)学习。福勒当时正在研究宇宙中白矮星的性质,这也正是钱德拉当时的兴趣所在。福勒当时通过牛顿力学得到的计算结果显示,白矮星的密度与其自身的质量有关——这与人们的直觉相符,越大的星球其自身引力也就越大,因此也就会更加紧密。在船上无聊的时光中,钱德拉试图用狭义相对论来描述白矮星中电子的行为,并且进行计算,结果他得出了一个令他自己都感到震惊的结论:白矮星的质量越大,其半径越小。当白矮星的质量大过一定极限时,它的密度将趋于无穷。这个质量的极限,后来被人们称为“钱德拉塞卡极限”——这次航行中19岁的少年钱德拉得出的结论,在不久之后将永远地改变人类以往田园牧歌式的宇宙观。

印度裔美国物理学家钱德拉(摄于1983年) 钱德拉到剑桥之后将自己的结论写成论文,这篇论文却得不到导师福勒的支持,拒绝帮助他在英国皇家学会发表,钱德拉只能把它发表在美国的《天体物理学》(AstrophysicsJournal)杂志上。但是此时钱德拉并不能自圆其说:他说如果恒星的质量大于一定界限,当它燃尽燃料时便无法维持一种平衡状态。那么,有人问到,天空中这么多闪耀的星星,它们燃尽燃料时该怎么办呢?不光是钱德拉无法回答,当时世界上的所有人都无法回答。直到1939年,美国科学家罗伯特.奥本海默(J.RobertOppenheimer)与他的学生斯奈德(HartlandSnyder)发表论文《论持续的引力收缩》(OnContinuedGravitationalContraction)才解决了这个问题,这是因为奥本海默运用了爱因斯坦的广义相对论来分析(在当时少有人认真对待广义相对论)。

印度裔美国物理学家钱德拉(摄于1983年) 钱德拉到剑桥之后将自己的结论写成论文,这篇论文却得不到导师福勒的支持,拒绝帮助他在英国皇家学会发表,钱德拉只能把它发表在美国的《天体物理学》(AstrophysicsJournal)杂志上。但是此时钱德拉并不能自圆其说:他说如果恒星的质量大于一定界限,当它燃尽燃料时便无法维持一种平衡状态。那么,有人问到,天空中这么多闪耀的星星,它们燃尽燃料时该怎么办呢?不光是钱德拉无法回答,当时世界上的所有人都无法回答。直到1939年,美国科学家罗伯特.奥本海默(J.RobertOppenheimer)与他的学生斯奈德(HartlandSnyder)发表论文《论持续的引力收缩》(OnContinuedGravitationalContraction)才解决了这个问题,这是因为奥本海默运用了爱因斯坦的广义相对论来分析(在当时少有人认真对待广义相对论)。奥本海默根据广义相对论的计算得出,如果恒星的质量大于“钱德拉塞卡极限”,当它的燃料烧尽时,它将无法支撑自身的引力而向内塌缩,如同钱德拉的结论,这样的星体将无法达到一个平衡状态而将永远地向内塌缩——这听上去有点奇怪,但是广义相对论却允许这样的悖论:因为引力场的不同,外部的观察者的时间流逝要比星体内部的时间快得多。对于外部观察者来说,从现在到宇宙尽头的时间对于星体内部的观察者来说也不过是几天而已。在塌缩的过程中,星体内部的观察者会看到它快速地塌陷,而对于外部的观察者来说却看到它迅速地减慢而稳定下来,因此对于外部观察者,永恒塌缩的结果就是,它成为了一个黑洞,尽管“黑洞”名字直到1967年才因为美国物理学家约翰.惠勒(JohnWheeler)的使用而广为流传,之前人们根据它理论上一动不动的特性而叫它“冻星”。